Consigo aparcar cerca de casa y los hados, para prolongar mi golpe de suerte, me traen una revelación: algo suena a lo lejos, algo largamente desaparecido. ¡Acabo de resolver un caso que ni siquiera existía! Me imagino detective privado, con gabardina y voz en off, y tiro atrás en un amago de narrativa negra musical: esta es la peripecia de una canción que reventó pistas, se erigió en himno veraniego y luego desapareció sin más. De una, y de todas ellas.

Repasé los datos que me habían dado mis clientes: el tema se llamaba «Sigue al líder (Follow the leader)» y era una de esas tonadas paridas de mil ritmos sudamericanos, un recital de sencillísimas instrucciones de baile. La recordaba: había aparecido sin descanso durante mis primeras noches de juerga. «The roof, the roof, the roof is on fire», y los oyentes se entregaban arrebatados a la coreografía. Eso, el primer verano. Doce meses después, los últimos coletazos del tema seguían arrastrando a algún convencido, mientras que los demás ya no estábamos para aquello del «arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo, abajo».

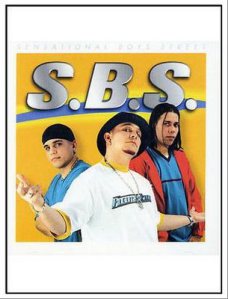

Recuperé también la foto de mis clientes: tres muchachos con baratos atuendos hiphoperos, muy streetwise, muy latinos. El germen del reggaeton. Se hacían llamar S.B.S., y no fue hasta que acepté el caso que descubrí el nombre tras el acrónimo: Sensational Boys of the Street. Resoplé, deseando cambiarlos por una femme fatale de la vida que me arrojase a los infiernos e hiciese del caso algo interesante. Pero el alquiler apremiaba.

Pregunté a mis contactos habituales. Tras desaparecer de los locales de moda, el tema había tenido una prolífica vida en las fiestas de barrio. Me dijeron que lo habían visto desmejorado, vestido sólo con la voz de una cantante cargada de lentejuelas y un sintetizador con varias décadas de rodaje. La historia de siempre, la misma supervivencia a la que están destinadas las piezas efímeras que se resisten al olvido.

Las pistas me llevaron a un restaurante especializado en banquetes de bodas, bautizos y comuniones. El dueño me recibió con desconfianza, «nadie se preocupó por este tema cuando nosotros le dimos cobijo», masculló, resentido, «no sé para qué lo buscan ahora». Su desaire me confirmó que estuvo allí, haciendo bailar a cuñados y suegras recién salidos de la barra libre.

Perdí la pista; el rastro de «Follow the leader» desaparecía sin más tras su episodio nupcial. Quizá estuviera muerta, no la culpaba: es un mundo duro. Necesitaba vaciar mi mente, distanciarme por un momento del caso, así que llamé a Withor. «¿Un gimnasio, bro?» Nos reunimos en el punto de siempre, dispuestos a quemar energías mientras maldecíamos esto o aquello. Y allí, entre pesas, humedad y sudor, fue el caso el que me encontró a mí.

¿Cómo no había caído? Cuando un himno bailable ha agotado primero su caché veraniego y luego su capacidad festiva, su espacio lógico son ¡las clases de spinning! Las bases machaconas, los bepeemes a discreción, los estruendosos graves… ¿Qué mejor forma de bombear fuerza por todos aquellos desentrenados músculos? Me abrí paso, excitado, entre cartucheras, neuróticos gritos del monitor y ropa demasiado ajustada, pero llegué demasiado tarde: «Follow the leader» se había ido, ya volvía a sonar David Guetta.

¡Lo había tenido tan cerca! Me dirigí al despacho, decidido a telefonear a mis clientes y rendir cuentas de mi fracaso. Al menos, les diría, el tema seguía vivo y parecía moderadamente feliz. Temía, a decir verdad, su reacción de chicos malotes, así que pasé antes por mi hogar: un último whisky, una última ducha.

Por una vez, por una bendita vez, conseguí aparcar en mi propia calle. La misma calle que alberga un colegio infantil, el mismo colegio en que se estaba celebrando una fiesta. El aire, cargado de electricidad por una inminente tormenta, arrastró hacia mí las ondas de una canción que jamás me había alegrado tanto: ¡allí estaba, «Follow the leader»! ¡Danzado por decenas de cabezones saltarines, ignorantes de las mil peripecias que aquel tema había pasado!

Imaginé a las profesoras rescatando la música que formó sus juergas pretéritas, a los niños botando como locos con los ritmos estridentes y repetitivos. Un consumo puro, un disfrute sincero. La música bailable, concluí pensando en mi cheque, tenía un cálido y reconfortante hogar final en aquellos patios y columpios, donde a nadie le importaba su nombre ni pasado.

Sonreí. El agradable y recomfortante cementerio de su último baile.

V the Wanderer